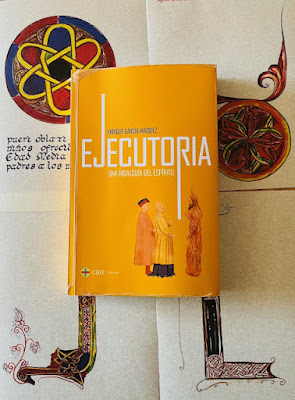

Enrique

García-Máiquez es el flamante ganador del I Premio de Ensayo ‘Sapientia

Cordis’, convocado por CEU Ediciones, con su ensayo Ejecutoria,

una hidalguía del espíritu. Un libro que está concitando entusiasmos

y en el que García-Máiquez vuelca años de lecturas y pensamientos, Jorge Soley

ha entrevistado al autor para El

Debate de las Ideas:

Estamos ante uno

de esos libros que acompañan al lector a lo largo de su vida, que son

revisitados una y otra vez y que nos atrevemos a decir que tienen vocación de

clásico. Nos sentamos con el autor, rodeados de libros y gintonics, para

charlar sobre esta su última obra.

–Voy a empezar,

Enrique, agradeciéndote (que por otra parte es algo muy propio de la hidalguía)

el que hayas escrito Ejecutoria, que creo que ya es un libro de cabecera y en

el que has volcado miles de lecturas y reflexiones, todas ellas bien

destiladas. Después de un libro así, ¿se puede escribir algo más?

–Pues tu

generosidad, además de hidalga, acierta, como suele hacer la generosidad. Tras

este libro, me asalta una vaga inquietud: «¿Qué escribiré ahora?» Otro ensayo,

diría que no, pues los que se me ocurren los haréis mejor otros. Ojalá poesía,

de nuevo, si las musas me perdonan los devaneos en prosa y me acogen de vuelta.

–Se está hablando

mucho de Ejecutoria, tanto que se puede decir que es el ensayo del

momento. ¿Te esperabas esta recepción? ¿A qué la atribuyes?

–La exageración

también es una exactitud aristocrática, muchas gracias. Una buena recepción

entre los nuestros me la esperaba. Mi miedo es decepcionarlos: no estar a la

altura de la ilusión con que los amigos me preguntaban por este libro. Yo no me

propuse escribir sobre hidalguía: hubiese sido pretencioso, como si tuviese

algún título para ello. Lo he hecho a empujones de peticiones ajenas. Todo

partió del encargo de Nueva Revista para reseñar un libro, Nobleza de espíritu.

Una idea olvidada de Rob Riemen que, aunque no era del todo satisfactorio, sí

daba un pistoletazo de salida. A partir de ahí, cuando me invitaban a

conferencias, yo me ofrecía a hablar de poesía o de conservadurismo o de los

sentidos del humor…, pero preferían mi crítica constructiva a la nobleza de

espíritu, y hasta aquí.

–¿Puede ser que

la gente esté sedienta de algo que dé sentido a su vida?

–Seguro. No

podemos renunciar al señorío, que es la dignidad encarnada, porque es el

proyecto de sentido que cristaliza desde la Edad Media. El ideal de la

caballería es la auténtica paideia cristiana. Es nuestra Odisea y

nuestra Iliada, sin tener que renunciar a Homero, como preciosa

prehistoria.

–Tan importante

es que incluso escribes que ni siquiera el amor es posible sin nobleza de

espíritu.

–Lo escribe

Dostoyevski, nada menos, en El jugador: una pareja de jóvenes que lo tenía todo

para la felicidad y les falló, ay, la nobleza de espíritu. Eso puede estar

pasando hoy entre nosotros. El amor, tal como se concibe en la civilización

occidental, tiene mucho de creación caballeresca. Con deliciosa audacia, Jean

Verdon sostiene que el amor se inventó en el siglo XII, cuando entró en escena

llevado de una mano por la libertad y de la otra mano por la cortesía.

–En una época

como la nuestra, donde todo son estadísticas, encuestas, apelación a las masas,

tu propuesta es una apelación a la persona y a su responsabilidad que rompe por

completo con las propuestas más comunes ahora mismo.

–Los números son

importantes para echar cuentas, pero la aristocracia es una rebelión contra el

imperio de la contabilidad: «We few, we happy few». Y todavía más, esto es,

menos: la afirmación de la individualidad es un imprescindible contrapeso en

una sociedad muy aplastada bajo las tablas excel. La kriptonita de la sociedad

de masas es el viejo lema aristocrático: «Aunque todos, yo no».

–Tu propuesta, no

obstante, no es para unos pocos, sino para todos… pero al mismo tiempo

reconoces que la nobleza de espíritu exige sacrificio. ¿Cómo se conjuga el llegar

a muchos si son pocos los que son capaces de sacrificarse? Aunque, refiriéndote

a Los muchachos de la calle Pál, también hablas de que hay un instinto natural

a la nobleza de espíritu que, si no se reprime, prende en el pecho de los niños

¿Te parece que no solamente como deseo, sino en la realidad, la tuya puede ser

una propuesta que llegue a mucha gente?

–Hay una cita

durmiente en el libro: «Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». La

llamada es universal —el instinto—, pero la respuesta —el sacrificio— depende

de cada cual. La práctica de la nobleza es tan importante o más que la teoría.

Me irrita de otras propuestas de nobleza de espíritu que se queden en algo muy

de biblioteca, de leer a los clásicos y casi nada más. Me entusiasman las bibliotecas,

pero la hidalguía no es sólo un humanismo. El momento esencial de Don Quijote,

que es por donde empieza la novela, es cuando Alonso Quijano se decide a salir

de su biblioteca en busca de aventuras. Ha estado más de 40 años leyendo y era

imprescindible, pero sólo se eleva a don Quijote al echarse a los caminos de La

Mancha.

La respuesta a tu

pregunta sobre lo inalcanzable del ideal la da el mismo Don Quijote: él es todo

lo contrario a un ideal de perfección. Tampoco lo eran los caballeros artúricos,

que, de hecho, cometen errores, dudan, resultan risibles a menudo o incluso

ridículos. El ideal resulta especialmente hacedero porque no propone la

perfección, sino la aventura inacabable de intentarla.

–Tu propuesta

democratizadora de la nobleza de espíritu hace referencia a Chesterton y su

apelación a ser todos como el duque de Norfolk, no a que el duque de Norfolk

sea como todos. Pero entre nobleza de sangre y nobleza de espíritu,

reconociéndole la importancia a la primera, tiendes a decantar la balanza hacia

la segunda.

–Faltaría más.

Los nobles de sangre fueron y deberían ser los primeros en decantar la balanza

hacia la nobleza de espíritu. Por eso, la búsqueda de la nobleza de espíritu no

puede convertirse en un desprecio por defecto de la nobleza de sangre, como si

hubiese alguna rivalidad entre ambas. La aristocracia heráldica, cuando cumple,

es una de las muchas decantaciones históricas de la nobleza de espíritu, y nos

ha dejado algunos ejemplos bellísimos. Lo decías tú antes, la gratitud es una

actitud hidalga.

–Siguiendo con

Chesterton y sus paradojas, citas aquello suyo de que «lo más excelente y

meritorio es saberse heredero». Meritorio sin hacer nada, o más bien haciendo

algo, que es reconocerse heredero. ¿Está ahí una de las claves de la nobleza de

espíritu?

Absolutamente.

Los españoles tenemos esa palabra maravillosa que es «hidalguía». Lo encierra

todo. La sencillez o la indiferencia, porque el hidalgo puede ser pobre. La

universalidad y la gratitud, porque, con su propio nombre, reconoce que nace de

que uno es hijo, que lo somos todos, y tampoco hijo necesariamente de un

grande, sino de «algo». La némesis del hidalgo sería, en la literatura y en la

historia, el pícaro, pero actualmente el enemigo del hidalgo es el hombre hecho

a sí mismo, ese pícaro postmoderno.

En el hidalgo,

además, hallamos una paradoja muy chestertoniana, que une dos cosas tan

contradictorias como necesarias en la vida: el orgullo y la humildad. Sin

orgullo no se puede vivir en este complicado mundo. Una de las cosas más

bonitas que me han dicho del libro me la escribió por whatsapp un amigo: «Llevo

leídas sólo noventa páginas, pero ya ando más erguido por la calle». Sin

embargo, el orgullo sin humildad es petulancia. El hidalgo es humilde porque se

enorgullece de lo recibido, del mérito ajeno, de la herencia. Quien está en

deuda es más rico que el hombre pagado de sí mismo. Julián Marías dice que los

hidalgos del Greco son hombres orgullosos de su alma, una expresión que también

mezcla orgullo con humildad, porque la valiosísima alma nos ha sido dada.

–Esto tiene que

ver con la idea que recoges de estar a la altura de tus antepasados. También de

los más cercanos, como en esa anécdota del corredor que explica su

comportamiento, el no aprovecharse de una confusión de su rival, con aquello de

«qué pensaría mi madre de mí».

La gesta del

corredor de cross Iván Fernández Anaya en 2012 en Burlada, sacrificando su

victoria, es muy significativa: la hidalguía ofrece la solución a muchísimos

embrollos éticos provocados por el legalismo y el subjetivismo. El corredor no

hubiese contravenido el reglamento ganando la carrera. Pero entonces le viene a

la cabeza lo que hubiese pensado su madre de aquella victoria ventajista y deja

ganar al corredor nigeriano que lo merecía aunque se hubiese confundido de

meta. Yo tengo alumnos en mi Instituto de Enseñanza Secundaria a los que, más

que amenazar con la aplicación de las normas de comportamiento del ROF

(Reglamento de Organización y Funcionamiento), les planteo: «¿Qué haría una

señorita o un caballero?». Y se acabó el problema de convivencia, porque se

sienten interpelados en lo mejor de sí mismos, y no pueden fallarse.

–Recoges el

comentario de Tolstoi de saberse aristócrata por su familia. Tolstoi tenía una

familia de rancio abolengo, pero recoges también lo que escribe Ana Iris Simón

de que es heredera de una raza mítica, algo que en el fondo somos todos (el

feriante ahora es mítico, quién sabe si dentro de varios siglos el oficinista o

el informático también serán míticos). ¿Es por eso que propones que echemos la

mirada hacia nuestro árbol genealógico?

Lo de Tolstoi es

muy divertido y lo de Ana Iris es precioso. Además, su libro Feria es la

demostración de aquella ley contraintuitiva que enunciaba Edmund Burke: sólo la

gente que aprecia a sus antepasados tiene hijos. Ana Iris Simón iba a escribir

un homenaje a sus mayores, pero lo acabó con el deseo sobrevenido y ferviente

de tener un hijo. Si nuestra sociedad fuese más atenta a sus raíces, no

padecería problemas demográficos.

A mirar a nuestros antepasados nos enseña el emperador Marco Aurelio. Era el hombre más poderoso de la tierra, pero, cuando se puso a repasar lo que había heredado de sus antepasados, no dijo «De éste heredé una finca impresionante en Sicilia», sino «de mi abuelo heredé el buen humor». Todos podemos marcarnos un Marco Aurelio: echar la mirada atrás y escoger qué virtudes sencillas, hondas y cotidianas de nuestros mayores llevaremos por bandera y legaremos a nuestros hijos.

–Virtudes… y

dices que también algún defecto venial y alguna extravagancia.

Aquí la hidalguía

se yergue poderosa contra el despiadado perfeccionismo que padecemos. Cuando

uno se sabe heredero puede ostentar sus defectos con ese orgullo humilde o esa

humildad orgullosa de los que hablábamos antes. Por ejemplo, hay familias de

bajitos y, de pronto, ser bajito no es un defecto, sino el sello de pertenencia

a tu linaje. Un timbre de legitimidad heráldica. En cambio, cuando cortamos con

los antepasados, nuestro único criterio es la comparación horizontal y

empezamos a hacernos operaciones, a recetarnos hormonas y a envidiar a los

modelos y a las modelos de Instagram sin perspectiva ni humor ni orgullo ni

nada.

–También hablas

de las costumbres domésticas y del léxico familiar. Algo que incluso si lo

hemos perdido parcialmente, es fácil de restaurar. Mi propia experiencia con

mis hijos me dice lo fácil que es instaurar nuevas costumbres familiares.

Eugenio d’Ors se

recreaba en el hecho de que la mayoría de las tradiciones que consideramos

ancestrales, como, por ejemplo, los trajes regionales, son del siglo XVIII. Una

tradición como la de las uvas en Nochevieja, un gran rito civil que une a los

españoles de ambos hemisferios, data sólo de 1909. Hay que aprovechar la

lección, que puede practicarse en casa. Una mitad del conservadurismo está en

conservar lo viejo valioso, por supuesto, pero la otra mitad consiste en crear

cosas que, por valiosas, merezcan ser conservadas hasta llegar a viejas. La

fiesta de la tradición es incesante.

–Señalas que es

propio de la nobleza el poseer riquezas antiguas, como por ejemplo los libros,

esas bibliotecas familiares que puedes legar a tus hijos y que es lo más

valioso que les puedes dejar.

–Sí. Los

moralistas insisten en que a la otra vida no nos llevaremos nada, y es verdad;

pero yo lo que quiero es dejarlo: a mis hijos. La propiedad es el cuerpo de la

tradición y la tradición, el alma de la herencia. La aristocracia que defiende

Ejecutoria es aristotélica: estentóreamente hilemorfista. No cree en una

nobleza de espíritu fantasmal, que no encarne en unos hábitos cotidianos y en

un sentido feudal de la propiedad. Más que por el tamaño, la riqueza –pequeña,

mediana o grande– importa porque es propia. Y en los libros heredados, en

efecto, se funden el espíritu y la materia perfectamente.

–Yo nunca he

formado parte de ninguna organización secreta y les tengo mucha prevención. Sin

embargo, hablas de «ingresar paso a paso en la Orden Implícita de la

Caballerosidad Secreta». A ésta igual sí me interesa pertenecer. ¿Hay que hacer

algo especial?

–Sartre odiaba a

Jünger no por alemán, decía, sino por aristócrata… En realidad, Jünger no era

un noble de cuna, pero acertaba Sartre en su resentimiento porque el escritor

alemán sí pertenecía a esa «Orden Implícita de la Caballería Secreta», que

consiste en caminar erguido literal y metafóricamente entre los libros y por la

vida. Hay gestos y reacciones en los que se reconoce a un miembro de esa Orden.

Tú no tienes que hacer nada que no hagas ya. La Orden es secreta también para

el caballero implícito. Los demás —incluso Sartre— lo reconocemos.

–Planteas las

similitudes y diferencias entre hidalguía y santidad. Afirmas que son cosas

distintas, pero cuando hablas de la hidalguía hablas del agradecimiento, de la

bondad, de la entrega, del servicio, y citas a Nicolás Gómez Dávila cuando dice

que el verdadero aristócrata es el que tiene vida interior. No será lo mismo,

pero se acerca bastante, casi hasta el umbral de la santidad.

–Ésa es una de

las tesis subterráneas del libro. Hay tratadistas: Nietzsche, Julius Evola,

quizá Ortega y Gasset…, que llamo «gibelinos», que consideran que la nobleza de

espíritu implica un código ético estanco, imperial, extraño al cristianismo. Yo

me considero «güelfo» en el sentido de que creo que el caballero es,

fundamentalmente, el caballero cristiano, a lo García Morente. Hay una

considerable autonomía, pero no una independencia y sí una subordinación. Se

puede ser noble de espíritu careciendo de algunas virtudes necesarias para la

santidad, que son todas y en grado sumo. Esto lo ve muy bien Dante. Lo coronan

al final del Purgatorio, justo en el umbral, como tú dices, porque el Paraíso

es ya el reino de la santidad. La nobleza implica unas virtudes, pero no otras.

El hidalgo no tiene por qué ser especialmente manso ni prudente ni fácil.

–Señalas que el

hidalgo tiene defectos menores, pero el santo no es perfecto desde el minuto

uno, también parte de tener defectos mientras está en camino hacia la santidad.

–La palabra «camino»

es clave. He aquí la justificación última de que el caballero por antonomasia

lo sea andante.

–Comentas que

hubo una época en la que pensadores laicos e incluso anticlericales tuvieron

interés por este ideal, pero que ahora parece que no tanto. ¿Será porque se han

asustado viendo en ese camino una querencia hacia la santidad?

–Quien

diagnostica bien la deserción es R. R. Reno. Como el patriotismo o la

paternidad, la nobleza de espíritu es otro de esos «dioses fuertes» (un nombre

que, por cierto, no me gusta) ante los que el hombre occidental se atemoriza

desde 1945 hasta ahora. Pero ya empiezan a aterrorizarnos más las consecuencias

(los demonios furiosos) de haber renunciado a los principios firmes.

–Dices que el

ideal de caballería es una obra de arte sobre la que se edifica una

civilización. Sin nobleza de espíritu, ¿es posible la civilización?

–La nuestra, no.

Sin nobleza de espíritu, Occidente está abocado a un cambio de paradigma.

Cuando se hunde Roma, en la Alta Edad Media, surge el ideal artúrico como el

ideal propio y configurador de Occidente. Nos ha acompañado desde entonces y

sin el ideal de la dama y del caballero vamos a un cambio antropológico que nos

convierte en una masa esclavizada, aunque sea virtualmente, a través de la

burocracia, el pan, el circo y las ideas políticamente correctas.

–Cuando

caracterizas al hidalgo, dejas muy claro que nunca se presenta como víctima.

–Víctima, lo

último. Adopto como lema dos versos de El collar de la paloma, de Ibn Hazm:

«Hice de la fuerza de ánimo mi castillo y mi coraza;/ no quiero disfrazarme de

víctima de la injusticia». Volviendo a tu pregunta sobre la relación entre la

hidalguía y la santidad, he aquí un buen ejemplo. El santo sí puede ser

víctima, esto es, mártir; pero el hidalgo se come a bocados al que lo pretenda

martirizar. No es una diferencia menor.

–Presentas al

hidalgo como alguien que no es gregario y hablas de una necesaria independencia

beligerante contra el Estado. ¿Contra toda comunidad política o contra el

Estado moderno?

–El hidalgo es

incompatible con Estado actual, y viceversa. Aunque por el título pueda parecer

que Ejecutoria es un libro vintage, lo he querido rabiosamente actual,

beligerante. El Estado hipernormativo contra el que carga el hidalgo es un

molino de viento que tritura la libertad. Hoy lo que no está prohibido es

obligatorio. Una entidad política es necesaria, por supuesto, y, además, el

noble sólo lo es arraigado en su comunidad. Pero el Estado actual es el Estado

Servil, que no tolera ni independencia personal ni orgullo familiar ni objeción

de conciencia ni lazos civiles. Si es así, el hidalgo del siglo XXI será un

rebelde sin remisión o no será.

–Dices que esa

independencia beligerante tiene que traducirse en «una condición intelectual

combativa». ¿Crees que publicar libros que nos digan la verdad es la principal

batalla de nuestro tiempo?

–Existe una

rendición incondicional del espíritu cuando asumimos que la única caridad es

económica. Entregamos armas y bagajes a una concepción materialista del hombre.

Pero la sociedad actual está más necesitada de la cooperación con la verdad. La

ayuda económica ya la presta el Estado; y con intereses leoninos, porque con

sus subsidios compra voluntades. Para una limosna de la verdad, en cambio,

faltan voluntarios, porque todos perciben que les saldrá muy cara.

–También dices

que una palabra verdadera puede colapsar un régimen opresivo. ¿Tan poderosa es

la palabra?

–Eso lo dicen

Solzhenitsyn y Havel, que tuvieron la experiencia directa de cómo la verdad

terminó derrumbando el sistema comunista. Y antes Santo Tomás cuando, en su

comentario al libro de Job, afirma intrépidamente que quien dice la verdad

incluso «vence a Dios». Y Jesús cuando prometió que la verdad nos haría libres.

Yo, a hombros de mis gigantes, sí veo que una palabra verdadera es invencible.

Lo demuestra el afán postmoderno de cancelarla a toda costa. Pero basta —véase

el cuento «El traje nuevo del Emperador»— que la griten dos pilluelos.

–Escribes que el

noble de espíritu sabe perder. Al ser yo del Español, que pierde muy a menudo,

me ha gustado mucho esta referencia. Me imagino que también habrá gustado a los

del Racing Club Portuense. Ser de un equipo que no gana habitualmente, ¿es

también un camino de educación?

–Perder es

elegantísimo. Además, ser de un equipo que pierde es una prueba de lealtad

porque la fidelidad se acendra en la derrota. Hay que aficionar a los hijos a

clubs que pierdan con frecuencia. Con todo, para el hidalgo es aún más

peligroso lo contrario: romantizar la derrota. Hay que resignarse a la

ordinariez de la victoria, no por nosotros, sino porque peleamos por cosas tan

valiosas (la bondad, la belleza) que merecen que pasemos la vergüenza de vencer

todas las veces que podamos.

Entre las miles

de referencias que recoges en tu libro destacas dos: el Quijote, del que dices

que podrías hacer el libro citándolo, y Dante. ¿Tan decisivo es Dante, a quien

por cierto pocos españoles han leído?

–Sin el Quijote

la caballería del espíritu se habría extinguido en el siglo XVI. Dante es el

gran poeta católico, y necesitamos poesía grande. Además, tenía un gran interés

en la nobleza de espíritu y un interés secundario, pero acuciante, en constatar

a toda costa su nobleza de sangre. Si leyésemos a ambos, nos iría mucho mejor,

incluso en la política actual.

–Citas a Eugenio

d’Ors cuando dice que noble es quien se sabe con deberes, que pueden formar

parte de esa ley propia que nos autoimponemos. Por eso reivindicas también el

privilegio, que no es más que esa ley propia. ¿Es como en la famosa ranchera

que dice aquello de «y mi palabra es la ley»?

–Esa referencia

folclórica tan aristocrática e hispánica la tengo que incorporar a la segunda

edición del libro, si la hay. Podría haber incluido también una tabla de

ejercicios. Uno de ellos ya lo he sugerido: destacar qué virtudes y costumbres

de tu familia quieres heredar. Decir: «Soy el orgulloso heredero de la simpatía

de mi madre, o de la recia piedad de mi padre…» Otro ejercicio sería una tabla

de qué leyes te quieres dar a ti mismo: «Nunca bromearé con la apariencia

física de nadie. Siempre veré en cualquiera su alta dignidad de duque de

Norfolk», etc. Esos deberes autoimpuestos serán tus auténticos privilegios, tus

fueros, las normas dictadas por ti sobre el territorio soberano de tu alma.

–Entre esas leyes

propias que nos podemos dar estaría también aquello de Chesterton de hacer

votos y cumplirlos, algo que parece que Estado le incomoda bastante.

–Yo soy muy poco

conspiranoico porque sé lo que cuesta ponernos de acuerdo a tres amigos, pero

se diría que hay un empeño ubicuo e incesante en hacernos serviles y patanes.

No hay nada más noble que hacer una promesa y cumplirla, ése es el modo de que

realmente tu palabra sea ley y venza al tiempo. Pero las modas, las leyes y el

consumismo nos instan al incumplimiento constante y nos entregan a la

oligarquía de nuestros caprichos.

–Lo que sí nos

pones como encargo es escribir diarios como un modo de escapar del hombre-masa

y tomar conciencia de quién eres.

–Igual que

defiendo que tu siervo tienes que ser tú mismo, también propongo que seamos el

cronista de nuestra historia. Se adquiere así la valiosa conciencia de que

somos protagonistas de una novela que escribimos mano a Mano con la

Providencia.

–Citas a mi

admirado cardenal Newman cuando habla sobre el gentleman y, entre sus rasgos,

señala que evita conversaciones irritantes e incómodas. ¿Crees que realmente

nunca se puede decir algo que pueda incomodar a alguien?

–El cardenal

Newman define al gentleman como el que nunca hace daño. Se refiere a no hacer

daño innecesario: a no corregir a nadie si no te pregunta. Si te pregunta, sí.

Pero el gentleman tampoco cambia su juicio moral por una mal entendida

tolerancia o empatía. El silencio es el justo medio. Con Newman coincide Jorge

Manrique, cuyo lema era: «Ni digo ni me desdigo». A los hijos y a los sobrinos,

en cambio, hay que corregirlos. El pater familias se impone sobre el gentleman.

–En las escuelas

norteamericanas antiguamente estaba expuesto el decálogo. ¿Para cuándo el

Código Milosz-Hersch en la entrada de nuestras escuelas?

–El Código es

excelente. Te agradezco mucho que acabemos hablando de colegios y

universidades. Ejecutoria tiene una impetuosa vocación pedagógica, y ansía

llegar a la gente joven. Necesitan la hidalguía para encarar a los encantadores

de estos tiempos, que no han de arrebatarles ni el ánimo ni el esfuerzo. Pero

no lo digo por mi libro en particular, sino por la fuerza de un ideal excelso y

profundamente occidental que lleva más de mil años forjando damas y caballeros

de una pieza.